Tabla de contenidos

Antecedentes

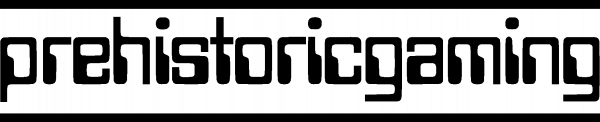

La historia del videojuego en España suele marcar su inicio en 1983 con la publicación de La Pulga, un título desarrollado por Paco Suárez y Paco Portalo, distribuido por Indescomp, y que gozó de un éxito notable tanto en nuestro país como en Reino Unido, donde se conoció como Bugaboo (The Flea). Durante décadas, este juego ha sido presentado como el primer videojuego español, un hito que ha servido como punto de partida en libros, documentales y exposiciones dedicadas a la evolución del medio en nuestro país.

Si bien La Pulga fue sin duda una obra fundamental —pionera en su difusión y éxito comercial, original en su diseño y destacable en términos técnicos—, aceptar sin matices su condición de “primero” implica ignorar una serie de antecedentes que, aunque menos visibles, resultan claves para comprender cómo germinó el videojuego en España.

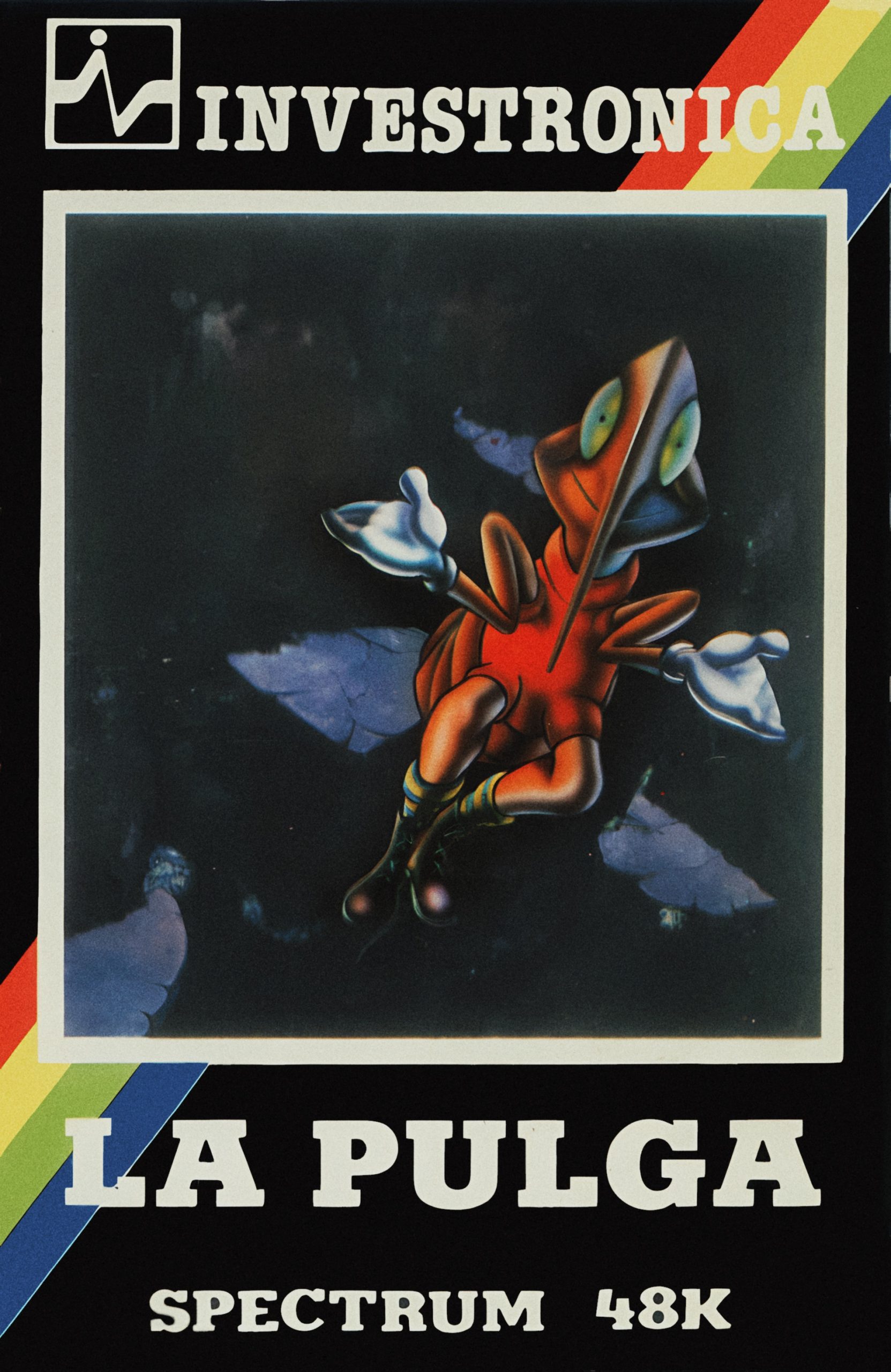

En los últimos años, gracias al trabajo de recuperación llevado a cabo por diversos entusiastas del arcade español, Destroyer de 1980 ha sido ampliamente reconocido como el primer videojuego desarrollado en España. Fue concebido por Ferran Yago en la empresa EFOSA (Electrónica Funcional Operativa S.A.) y fabricado por Playmatic, que lo distribuyó bajo la marca Cidelsa.

Cortesía de Recreativas.org

El diseño fue realizado íntegramente por el propio Yago, sin colaboradores, aprovechando su experiencia previa en sistemas de entretenimiento electrónico y su conocimiento en microprocesadores.

Cortesía de Recreativas.org

La producción y distribución fue llevada a cabo por Playmatic, una de las empresas más potentes del sector del pinball en España, con quién tenía un acuerdo con EFO desde hacía años. Bajo la marca Cidelsa (Centro Industrial de Desarrollos Electrónicos, S.A.), filial creada específicamente para la comercialización de videojuegos, Destroyer fue lanzado al mercado en 1980, convirtiéndose en el primer título distribuido oficialmente por la compañía.

Boletín Oficial de la Propiedad Industrial (16 de diciembre de 1980)

No obstante, una revisión más rigurosa y profunda de los orígenes del videojuego español revela un panorama mucho más amplio, menos lineal y, sobre todo, más difuso de lo que habitualmente se cuenta. Existen iniciativas anteriores y proyectos aislados que plantean dudas legítimas sobre qué deberíamos considerar realmente como el primer videojuego español.

Y es aquí donde emerge el verdadero conflicto: ¿qué condiciones debe cumplir una creación para poder ser reconocida como el primer videojuego español original? No se trata solo de identificar un título que pueda colocarse cronológicamente antes que otros, sino de establecer criterios claros que nos permitan justificar por qué un desarrollo merece ese reconocimiento.

¿Debe tratarse de un juego concebido, diseñado y producido íntegramente en España? ¿Es necesario que haya sido comercializado, o basta con que funcionase como prototipo o experimento? ¿Deben participar en su creación únicamente autores españoles? ¿Y qué grado de originalidad exigimos? ¿Podemos considerar como “videojuego original” a una versión local de un producto extranjero, o a una adaptación técnica sobre hardware preexistente?

Estas preguntas, lejos de ser meramente académicas, son fundamentales si queremos construir una historia del videojuego español que vaya más allá del relato institucionalizado. Una historia que dé cabida no solo a productos comerciales, sino también a los tanteos, a los desarrollos marginales, a las iniciativas individuales o experimentales que nunca llegaron al mercado.

Lo cierto es que, si aplicamos distintos criterios, obtendremos distintas respuestas. Hay quienes abogan por priorizar el impacto comercial a la hora de establecer el “primero” en cualquier ámbito. Sin embargo, si adoptásemos este enfoque de forma estricta, ni OXO (1952) ni Checkers (1951), ni Tennis for Two (1958) ni siquiera Spacewar! (1962) podrían considerarse como primeros videojuegos de la historia, ya que ninguno de ellos llegó a comercializarse. Pese a su relevancia técnica y conceptual, quedarían desplazados por títulos posteriores que sí se distribuyeron en el mercado, lo que demuestra que el criterio comercial, por sí solo, no es suficiente para definir un hito fundacional. Lo que está claro es que limitarse a una única interpretación empobrece el relato y relega al olvido toda una serie de hitos menores —pero no menos valiosos— que también forman parte del origen del videojuego en nuestro país.

Por eso, antes de abordar con nombres concretos quién podría ostentar el título de primer videojuego español original, es necesario entender el contexto, cuestionar la narrativa establecida y, sobre todo, abrir el debate sobre qué significa realmente “ser el primero”.

La cuestión, por tanto, no es tanto identificar un “primer videojuego español” como preguntarse: ¿Qué condiciones debe cumplir una creación para ser reconocida como tal? ¿Debe haber sido programada en España? ¿Fabricada aquí? ¿Comercializada con éxito? ¿O basta con que se haya concebido como un sistema lúdico interactivo con elementos visuales, independientemente de su alcance o plataforma?

La dificultad para establecer un origen claro radica en que el concepto de “videojuego” ha evolucionado con el tiempo. Lo que hoy damos por sentado —gráficos digitales, software ejecutado por microprocesadores, estructuras narrativas o mecánicas complejas— no era necesariamente el estándar hace cincuenta años. En ese contexto, muchas creaciones pioneras han quedaron relegadas al olvido por no encajar en los moldes actuales o por la falta de documentación, interés institucional o conservación.

Recuperar esta memoria, más allá de una mera curiosidad histórica, permite reconstruir un relato más amplio y justo sobre la génesis del videojuego en España. Un relato que no comienza con un hito aislado en 1983, o de 1980, sino que se remonta a múltiples esfuerzos previos, diseminados en el tiempo y el territorio, y que son testimonio de una inquietud técnica, creativa y cultural que merece ser reivindicada.

¿Qué es el primer videojuego español?

Responder a esta pregunta implica, en primer lugar, establecer qué entendemos exactamente por “videojuego” y qué condiciones debe cumplir una obra para ser considerada “española”. Pero aún más complejo —y quizás más importante— es abordar qué significa que un videojuego sea original.

Porque si de lo que hablamos es de identificar el primer videojuego español, la exigencia no puede limitarse a la nacionalidad de sus autores ni a su fecha de publicación, sino al propio concepto del juego.

Bajo esta premisa, el primer videojuego español no puede ser una adaptación técnica de un título extranjero, ni una réplica funcional de un juego popular en otra plataforma, ni un ejercicio de programación que imita o reinterpreta mecánicas ya establecidas en otros mercados. Tampoco basta con que haya sido ensamblado o distribuido en territorio español si el diseño original —la lógica lúdica que lo sostiene— es foránea.

Lo que buscamos es una creación nacida desde cero: una propuesta lúdica propia, no inspirada directamente en juegos anteriores, ni dependiente de licencias, ni construida a partir de fórmulas previamente codificadas en la industria internacional.

En este sentido, la cuestión deja de ser puramente cronológica —quién fue el primero en publicar un videojuego en España— para convertirse en algo más profundo: ¿quién fue el primero en imaginar un videojuego distinto, nuevo, propio en España? ¿Quién propuso una mecánica inédita, una forma de interacción no vista antes, un planteamiento jugable que no derivaba directamente de títulos ya consolidados?

Este enfoque es particularmente relevante si tenemos en cuenta el contexto histórico. Durante de los años 70 y principios de los 80, buena parte de los primeros desarrollos relacionados con el videojuego en España eran, en el mejor de los casos, adaptaciones de juegos extranjeros, cuando no directamente clones de arcade populares como Pong, Space Invaders o Pac-Man.

Aunque muchos de estos proyectos requerían una notable destreza técnica —y en algunos casos fueron realizados con escasos recursos y mucha inventiva—, su dependencia conceptual de modelos externos limita su consideración como creaciones originales.

Por tanto, si hablamos de primer videojuego español en un sentido más estricto, deberíamos reservar ese título para aquella obra que no solo fue creada en España, sino que también propuso una idea de juego que no existía previamente en el mercado. Una idea singular, concebida desde cero, que no imitase lo que ya funcionaba fuera, sino que abriera su propio camino, incluso si terminó en el más eterno de los olvidos y nunca llegó a ver la luz comercial. No se trata de excluir el homenaje, la influencia o la inspiración inevitable que todo proceso creativo conlleva, sino de trazar una línea clara entre la inspiración y la invención.

En definitiva, reconocer al primer videojuego español original no es solo una cuestión de fecha o de nombre. Es una cuestión de audacia creativa, de ruptura con lo establecido, de haber aportado una voz propia en un medio que, en sus inicios, estuvo marcado por la imitación y la dependencia tecnológica. Solo desde esa perspectiva podremos construir una historia del videojuego español que no solo mire al pasado, sino que lo reinterprete con el rigor y la profundidad que merece.

Fútbol de Overkal (1973-74)

La Overkal, desarrollada en 1973 por Inter Electrónica, representa posiblemente el primer intento documentado de fabricación local de una consola de videojuegos fuera de Estados Unidos y el ejemplo más temprano de piratería en la historia del videojuego doméstico.

Aunque es un clon de Magnavox Odyssey, la primera consola de la historia, su existencia refleja un temprano interés por comercializar esta idea en territorio español.

El 22 de septiembre de 1972, apenas semanas después del lanzamiento de la Odyssey en Estados Unidos, Felipe Mor Pérez, jefe del departamento de investigación y desarrollo de Inter Electrónica —consolidada fabricante española de radios y televisores establecida en 1948—, registró en España la denominación comercial “Odyssey”. Este movimiento —cuyo propósito no está del todo claro— constituye posiblemente le primer movimiento comercial relacionado con videojuegos fuera de Estados Unidos.

Entre 1972 y 1973, Mor desarrolló un prototipo funcional basado en la consola original. Se intuye que él realizó un proceso de ingeniería inversa de la Magnavox Odyssey. Cabe imaginar que en algún momento Inter Electrónica tomó la decisión de producir una versión no licenciada de Odyssey. Aunque se introdujeron algunas modificaciones técnicas menores como un sistema de selección de juegos, integración permanente de mandos, la eliminación del puerto para el rifle de Shooting Gallery y adaptaciones en el circuito.

Un amigo cercano a los directivos de Inter llamado Santiago Arcocha Noguera solicitó a su nombre las patentes y diseños industriales durante 1973, probablemente para evitar que Inter se viera directamente implicada. En julio, el sistema recibió el nombre de Overkal, en homenaje a un modelo de radio comercializado por la misma firma en los años cincuenta. Su desarrollo finalizó en diciembre de 1973, pero no se comercializó hasta febrero o marzo de 1974 debido a problemas laborales en la fábrica.

La Overkal se distribuyó en tiendas como El Corte Inglés y mediante venta por correo, con un precio aproximado de 9000 pesetas. Pese a tratarse de un clon sin licencia, constituye un caso singular: una consola funcional desarrollada en España en un momento en que los videojuegos aún eran un fenómeno incipiente a nivel mundial, y antes de que otros países europeos iniciasen sus propios desarrollos.

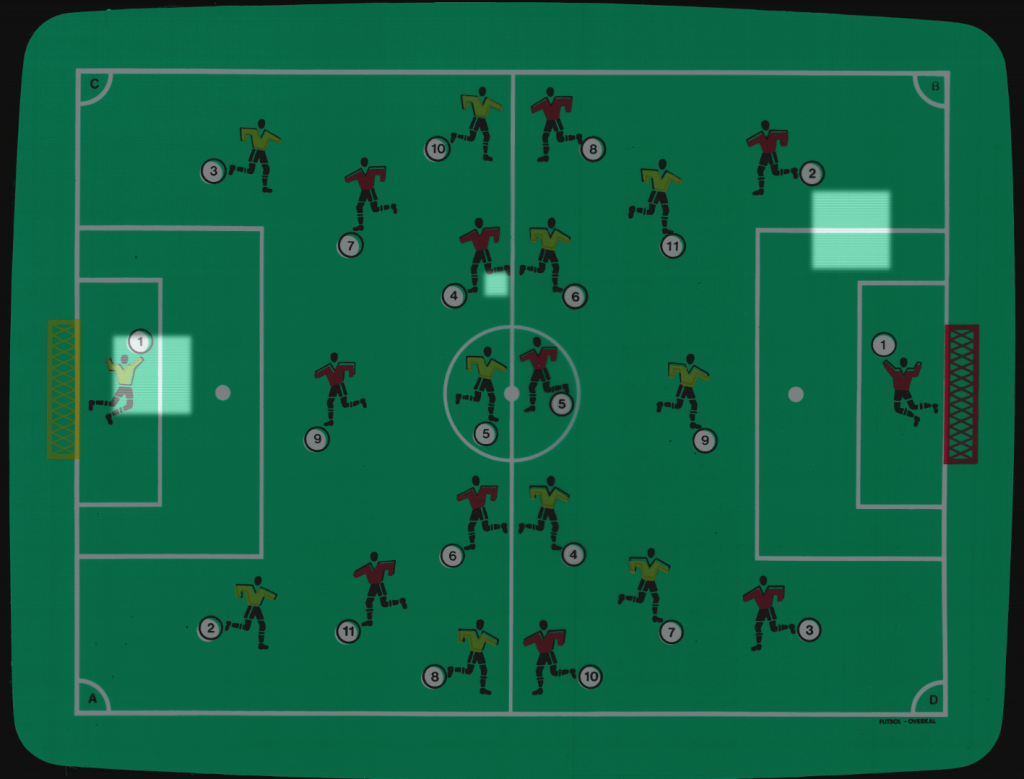

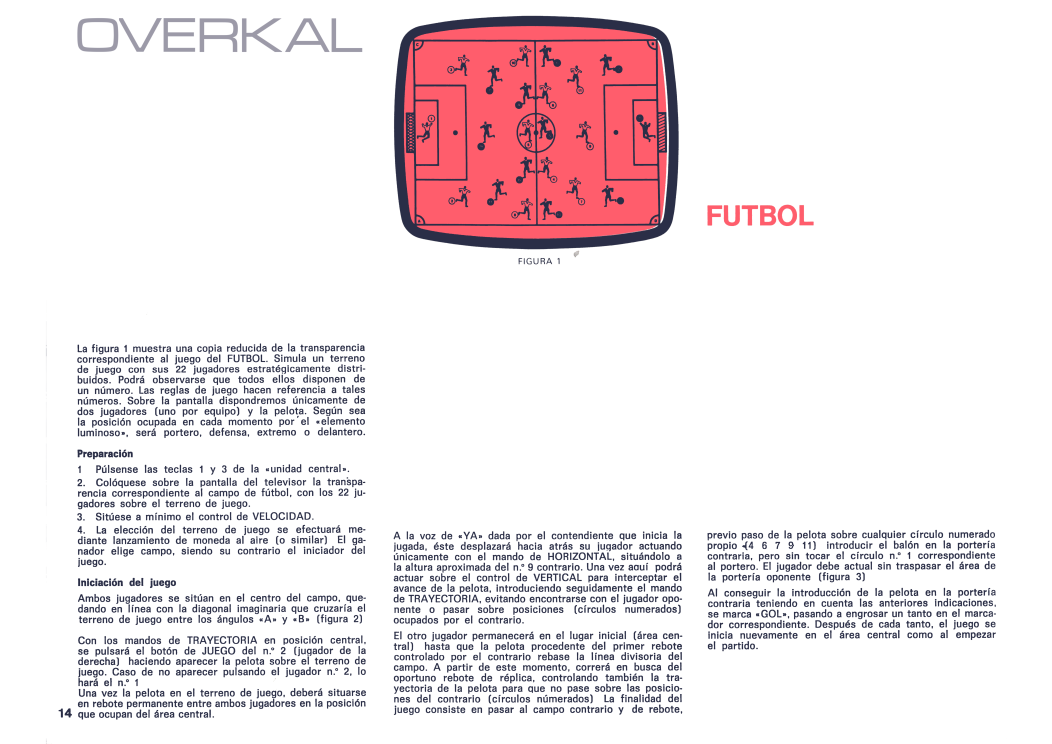

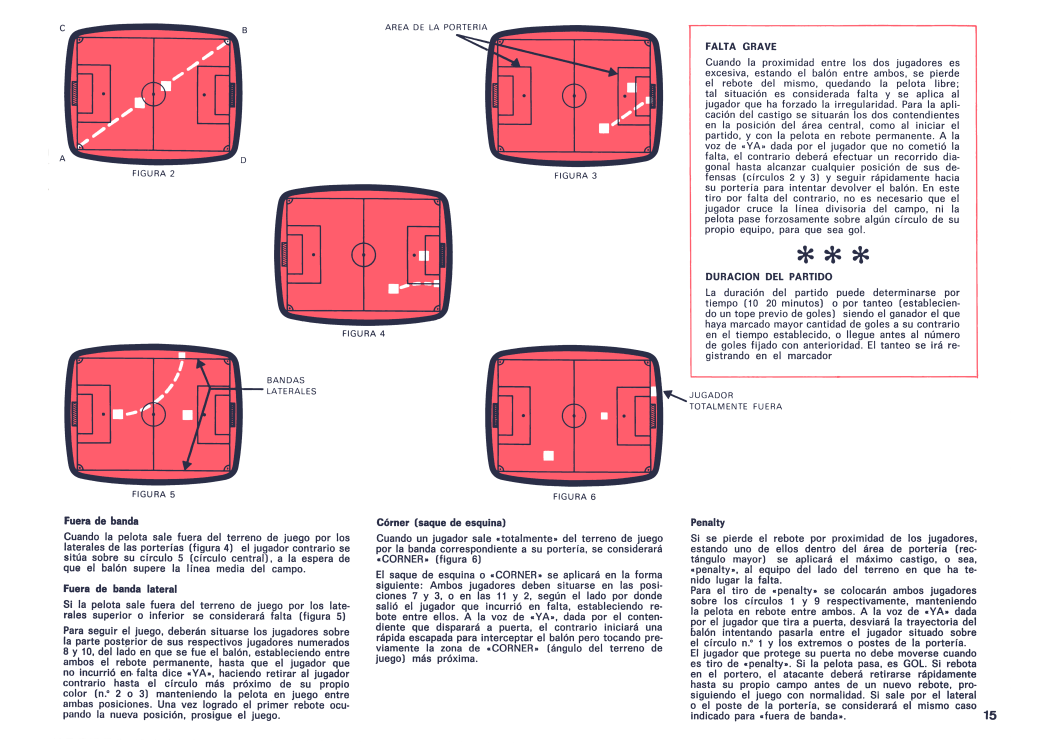

La Overkal contenía ocho juegos integrados, todos ellos directamente tomados la Magnavox Odyssey, de la que toma no solo su base técnica, sino también su planteamiento lúdico e incluso accesorios, los cuales son prácticamente copias idénticas. Sin embargo, existe una excepción: el juego denominado «Fútbol».

Simulación programada en HTML

Mantenía la misma lógica de juego basada en el control de dos puntos móviles y una “pelota”, pero se complementaba con un overlay que representaba un campo de fútbol. Además, el manual incluía un conjunto de reglas específicas que orientaban al desarrollo del juego.

Ahora bien, ¿puede considerarse este juego una creación original? Desde una perspectiva técnica, la lógica de juego permanecía inalterada respecto a los otros, y las aportaciones originales se limitaban a elementos físicos y externos a la propia consola: la transparencia decorativa y unas páginas de instrucciones impresas.

En consecuencia, si bien Fútbol podría interpretarse como un intento creativo dentro de las limitaciones del sistema, no puede considerarse un videojuego original en el sentido estricto del término.

Por lo que tampoco procede otorgarle el título de primer videojuego español, ya que no introduce novedades sustanciales a nivel de diseño, lógica ni mecánicas respecto a sus precedentes. Su valor reside, más bien, en lo simbólico: en ser un indicio temprano de cómo se intentaba adaptar culturalmente un producto extranjero a su contexto inmediato.

The Wall de Petaco (1975)

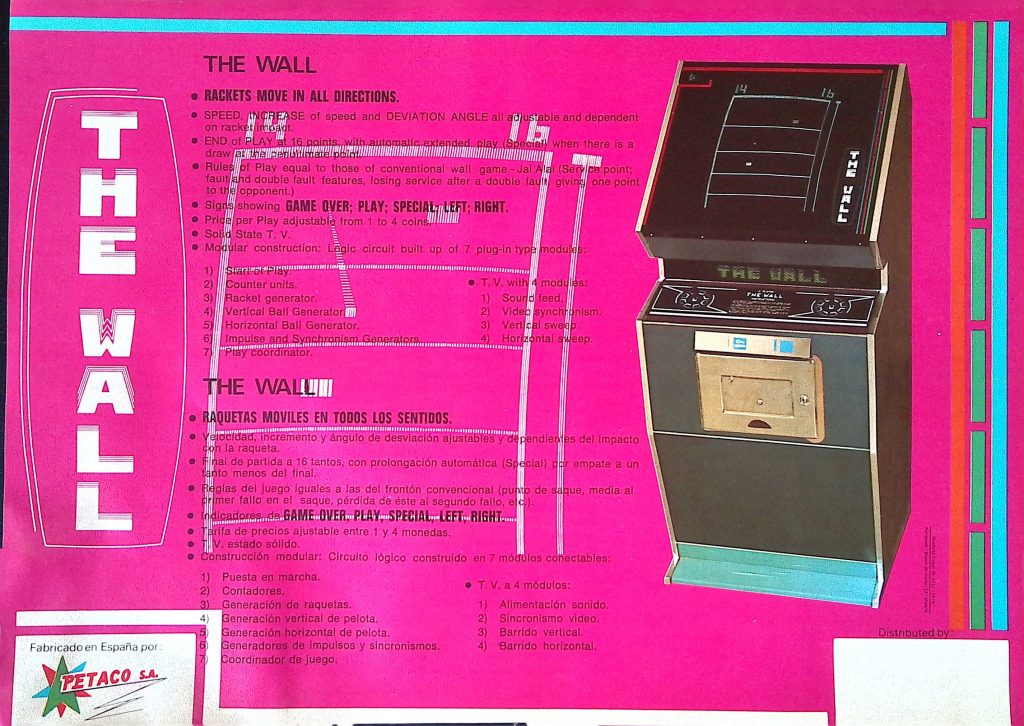

The Wall es un videojuego arcade fabricado por la empresa española Petaco S.A. en 1975. La única evidencia de su existencia es un folleto promocional bilingüe. Su análisis revela un diseño particular dentro de los primeros videojuegos tipo Pong de los años setenta.

Petaco fue principalmente conocida por la producción y distribución de pinballs y máquinas recreativas electromecánicas. Tras la aparición de Pong, numerosos fabricantes europeos intentaron trasladar este éxito mediante la fabricación de sus propias máquinas, o a través de importación. En este escenario surge The Wall, fechado en 1975 (según depósito legal del flyer impreso) y claramente enmarcado en las primeras máquinas recreativas de videojuegos de lógica discreta, previos a la masificación de circuitos integrados dedicados.

El folleto de The Wall describe un juego de orientación vertical inspirado en el frontón y el Jai Alai. Sus características principales eran:

- Pantalla vertical, poco común para los estándares de 1975, y más singular aún en el contexto de los clones de Pong,

- Raquetas con movimiento en todas las direcciones, ampliando el control respecto al movimiento lateral clásico.

- Marcador hasta 16 puntos, visible en pantalla.

- Indicadores especiales (GAME OVER, PLAY, SPECIAL, LEFT, RIGHT).

- Electrónica modular, basada en siete placas enchufables de lógica discreta. Mientras que Pong empleaba una única placa plagada de chips TTL.

Estos rasgos diferencian a The Wall de los clones habituales de Pong, más simples en concepción y ejecución.

Recreación artística de Martin F. Martorell

El flyer fue editado en español e inglés, lo que apunta a que fue importada a otros países europeos, en particular, Reino Unido, de donde fue recuperado. Sin embargo, no existe constancia de su inclusión en catálogos nacionales y extranjeros ni de unidades conservadas, lo que sugiere que su distribución fue muy limitada. Así mismo, no existen patentes, ni modelos de utilidad ni diseños industriales asociados a esta máquina, siendo un caso muy singular.

El hecho de que en la web KLOV (arcade-museum.com) —una de las base de datos más completas de máquinas arcade— no figure ninguna máquina similar datada entre 1973 y 1975, hace fundamentar la idea de que se trata de un desarrollo genuinamente español.

A pesar de la inexistencia de máquinas supervivientes, The Wall es un testimonio significativo de la temprana transición española hacia el videojuego. Representa una posible tentativa de diseño propio —más allá de la clonación directa— y refleja las ambiciones internacionales de la industria recreativa española a mediados de los setenta.

The Wall permanece como un “fantasma” documental en la historia del videojuego. Conocemos su existencia gracias a un único folleto, pero carecemos de pruebas materiales o registros. Aun así, sus características singulares y su temprana datación en 1975 lo convierten en un candidato relevante para ser considerado el primer videojuego español documentado.

No obstante, el desconocimiento de su jugabilidad real y la ausencia de un análisis directo del sistema impiden confirmar con rotundidad su papel fundacional. Aunque los elementos descritos en el folleto sugieren diferencias significativas respecto a los clones de Pong, sin ningún ejemplar conservado resulta imposible determinar si esas diferencias constituyen un aporte creativo sustancial o meras adaptaciones técnicas.

En consecuencia, The Wall debe ser valorado como un hito potencial, un testimonio de las primeras tentativas españolas en el ámbito del videojuego, pero su condición de primer videojuego español queda en una enorme incógnita.

Lo que no cabe mayor duda, es que si algún día llega a ver la luz una unidad superviviente, se reescribirá por completo la historia del videojuego español.

Fútbol de Teletenis Multijuegos (1976)

La Teletenis Multijuegos de Togisa constituye uno de los primeros ejemplos documentados de un sistema doméstico de videojuegos desarrollado en España. El sistema fue desarrollado por un equipo de ingenieros del taller de formación profesional de radiotransmisiones de Valencia, en colaboración con el técnico electrónico Luis Beut Torres, secretario de Togisa.

El diseño del sistema estaba inspirado en dos consolas europeas aparecidas en 1975 —la Interton Video 2000 (Alemania) y la Philips Tele-Spiel (Países Bajos)—, tomando de ellas tanto el enfoque modular como parte de la lógica de funcionamiento basada en chips CMOS y componentes discretos.

El primer prototipo funcional, denominado simplemente Teletenis, permitía jugar únicamente al clásico juego de tenis electrónico. Este modelo inicial integraba los controles en la propia carcasa y empleaba una antena telescópica que permitía emitir la señal directamente al televisor por radiofrecuencia, eliminando la necesidad de conexión por cable.

Esta característica se formalizó en el modelo de utilidad ES221467U, registrado por Luis Beut Torres el 3 de junio de 1976 bajo el título «Dispositivo emisor-telemando para receptores de televisión», destacando por su propuesta de transmisión inalámbrica de señal de antena.

Aunque destaca también la introducción de mejoras sustanciales tales como el uso de controles externos conectados, y una ranura para cartuchos intercambiables, que permitían ampliar la variedad de juegos disponibles, lo que replanteó la concepción de la consola.

Bajo el nombre de Teletenis Multijuegos, se lanzó al mercado en la segunda mitad de 1976, con un precio estimado de 6500 pesetas para la consola, mientras que cada cartucho adicional se vendía por separado a 500 pesetas.

Desde el punto de vista técnico, la Teletenis Multijuegos era un sistema híbrido —tanto analógico como digital— construido exclusivamente con chips CMOS y componentes discretos. A diferencia de sistemas posteriores basados en chips dedicados, esta consola generaba los gráficos básicos (dos jugadores, red y una pelota) mediante lógica presente en los cartuchos la que determinaba cómo se representaban estos elementos en pantalla.

Los cartuchos no contenían juegos programados, sino configuraciones mediante chips CMOS, condensadores y resistencias que modificaban la forma de interactuar y el aspecto de los elementos visuales. Por ejemplo, el cartucho Frontón Simple fijaba el jugador izquierdo en una posición vertical constante, generando así una especie de muro o línea central contra la cual rebotaba la pelota.

En total, había ocho juegos anunciados para el sistema, aunque solo seis se comercializaron. Todos ellos variantes basadas del clásico Pong, incluyendo títulos como Frontón Simple, Frontón Doble, Pelota A Mano, Tenis,… todos adaptados a la lógica del sistema mediante ligeras variaciones de comportamiento.

Lo interesante, es que si bien todos dichos juegos estaban directamente tomados de sus homologas europeas del cual se habían inspirado, había un juego que era exclusivo de la Teletenis, y que —al igual que en el caso de la Overkal— se trataba de un juego de fútbol.

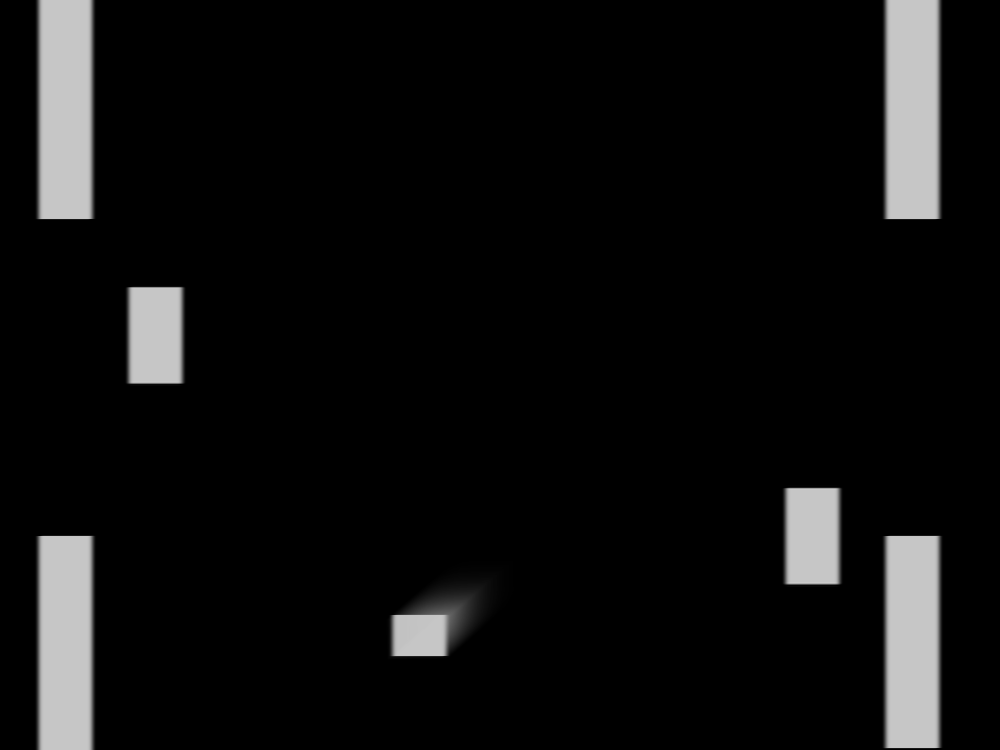

«Fútbol» (originalmente planeado como «Balompié») era un juego para dos jugadores en el que cada participante controlaba un rectángulo móvil con el objetivo de introducir una pelota en la portería contraria. Según Wikipedia, Fútbol fue el primer videojuego desarrollado y comercializado en España.

Recreación

La jugabilidad se desarrollaba íntegramente en un único campo estático con una pelota que rebotaba en las paredes laterales y se salía por las líneas de fondo. Como es costumbre en este tipo de juegos en este tipo de sistemas, el conteo de los tantos de cada jugador no venía registrado en pantalla. En la práctica, «Fútbol» se comportaba como una variación más de los juegos para esta consola.

A pesar de su categorización en su respectivo artículo en la Wikipedia, no puede considerarse el primer videojuego español original desde un punto de vista creativo.

El diseño de «Fútbol» ya existía en consolas tales como las Magnavox Odyssey 100 y 200 de 1975 e incluso en la argentina Telematch de Panoramic. Aunque en estas consolas la diferencia más notable era que la trayectoria de la pelota lo ajustaba los jugadores.

La existencia de este tipo de juegos, en versiones apenas diferenciadas entre sí, responde más a una lógica de adaptación técnica que a un ejercicio de diseño lúdico. Así, la creación del cartucho Fútbol debe interpretarse como una improvisación funcional dentro de los márgenes que ofrecía la arquitectura del sistema, más que como el resultado de una voluntad creativa orientada al diseño original de videojuegos.

Si bien el cartucho de «Fútbol» introduce algunas variaciones en mecánicas, diseño y presentación, estas son incrementales y no disruptivas. El juego no posee cualidades que lo diferencien sustancialmente de sus referentes previos. Por tanto, su valor reside más en la proeza técnica de ser un desarrollo de forma autónoma en España que en su originalidad.

Por lo que se debe reconocer que «Fútbol» pertenece a la categoría de juegos clonados o derivados, y no inaugura una tradición autoral propia en el videojuego español.

Juego de Ping-Pong en el 8080 / Ping-Pong (1977)

El juego de Ping-Pong en el 8080 (conocido como «Ping-Pong de 1977») se presentó recientemente en diversos medios como el primer videojuego desarrollado en España. Durante más de cuatro décadas pasó desapercibido hasta que Paco Portalo lo localizó en septiembre de 2023. Gracias a la investigación del escritor y comunicador Manuel Llaca, y a su influencia en los medios de comunicación, ambos consiguieron reivindicar el papel de este desarrollo pionero.

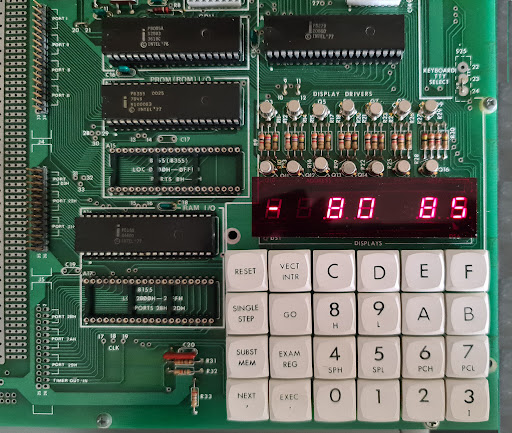

Su creación tuvo lugar a lo largo de 1976 en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Telecomunicación (ETSIT) de la UPM, como parte de un proyecto experimental orientado al aprendizaje del entonces novedoso microprocesador Intel 8080.

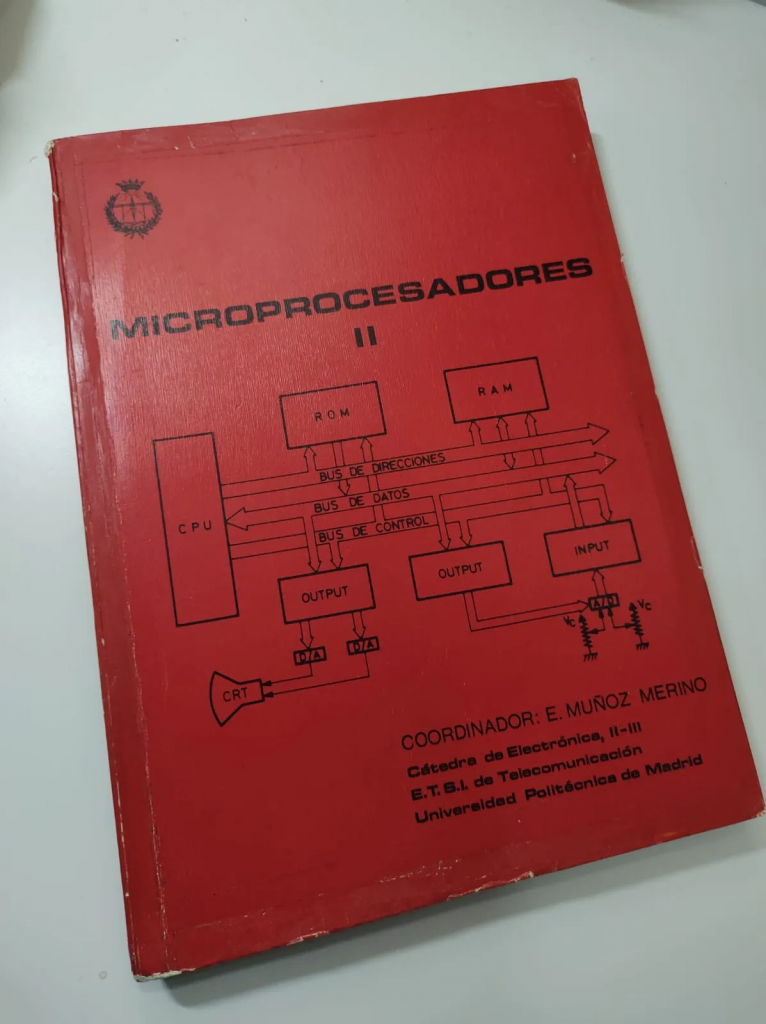

Sus autores, Juan Santos Suárez y Rafael Martínez Jiménez, eran por aquel entonces becarios, y concibieron el juego como un ejercicio formativo. La iniciativa fue posible gracias al respaldo de Elías Muñoz Merino —catedrático y coordinador del Seminario de Microprocesadores de 1977— quien impulsó la adquisición del sistema Intel Intellec MDS-800, pieza clave del desarrollo.

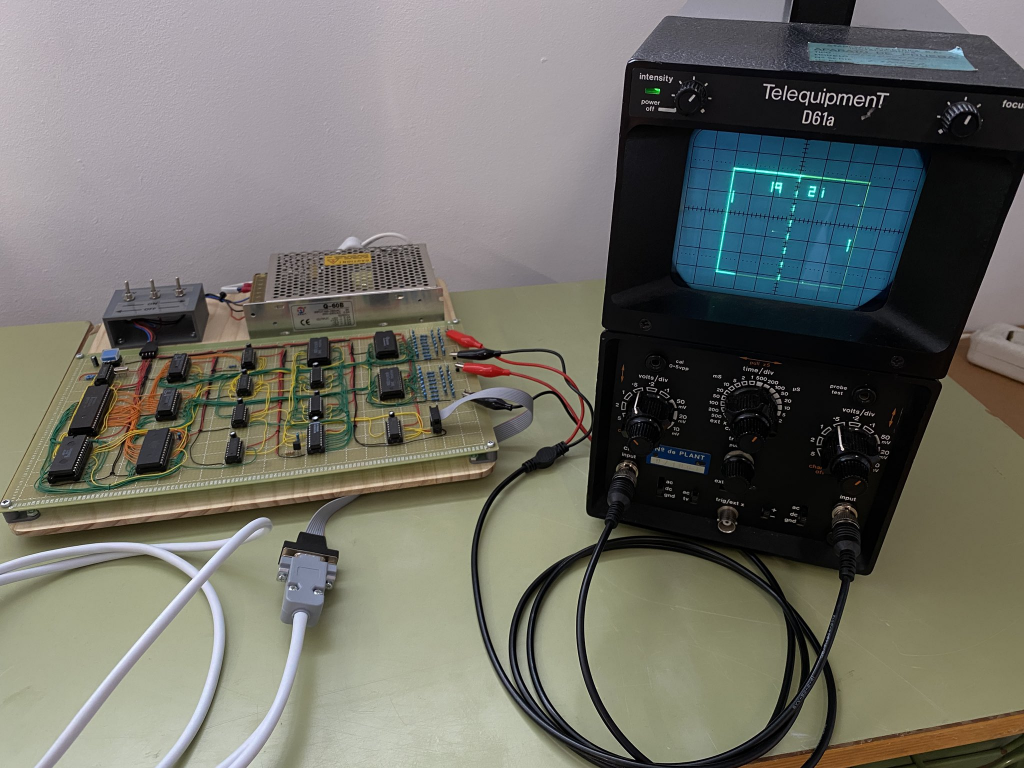

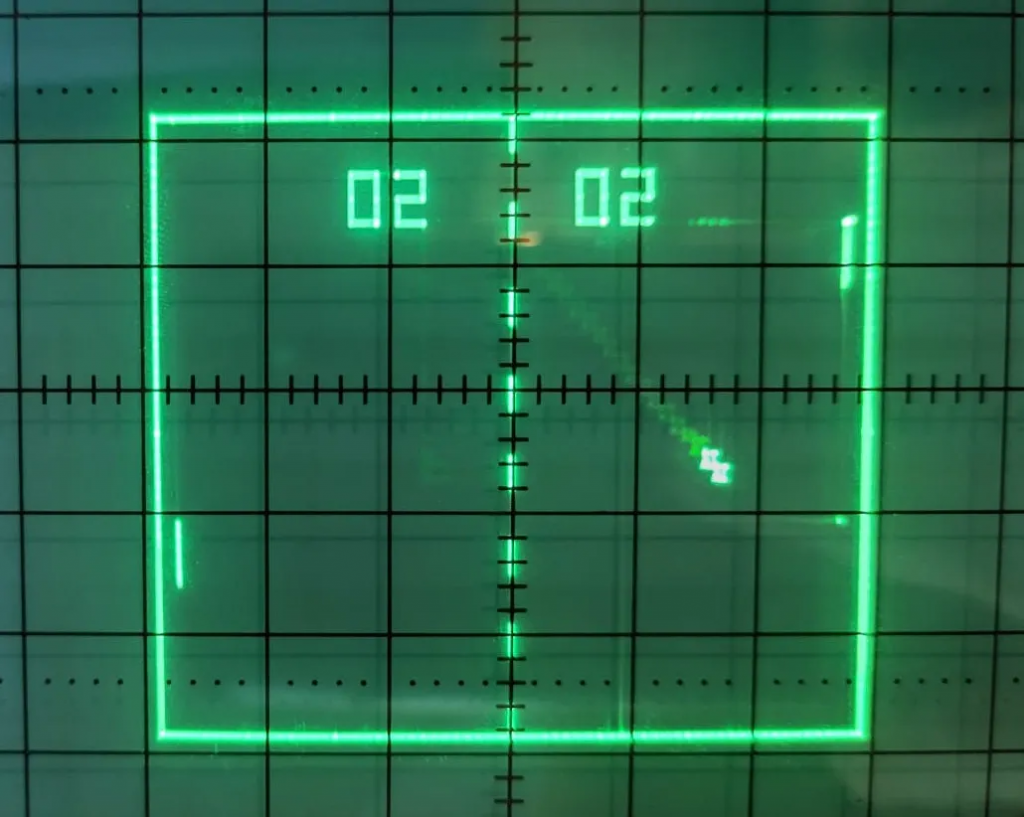

Aunque su planteamiento básico replicaba el del Pong de Atari, los desarrolladores lo concibieron y ejecutaron con un enfoque técnico distinto: usaron un microprocesador Intel 8080 en lugar de lógica TTL cableada. Tanto el software, escrito en ensamblador y almacenado en una PROM de 1 kilobyte, como el hardware electrónico que lo acompañaba (incluyendo memoria RAM y visualización mediante osciloscopio). Los jugadores controlaban el juego mediante potenciómetros y la pantalla mostraba el marcador en formato numérico.

El sistema no fue más allá del estado de prototipo, aunque se sabe que fue funcional ya que existen testimonios y dos reconstrucciones modernas que validan su operatividad. El juego, tal como se documenta en el tomo Microprocesadores II (UPM, 1977), reproducía fielmente la lógica del Pong.

Desde un punto de vista técnico, el proyecto resulta indudablemente meritorio por la época en que fue desarrollado y por el entorno en el que se gestó. Implicaba no solo el dominio del lenguaje de programación de bajo nivel, sino también conocimientos avanzados de diseño electrónico. No obstante, conviene relativizar su importancia en términos históricos: se trataba de una simulación académica, no de un producto comercial ni de una propuesta creativa orientada al entretenimiento de masas. Su aportación es, por tanto, de carácter formativo y experimental, aunque bajo los criterios que hemos establecido al principio, el hecho de que no fuera un proyecto comercial no le resta mérito.

Si bien para 1977 ya existían videojuegos basados en microprocesadores e implementación de juegos tipo Pong con el empleo de microordenadores como el Altair 8800, no hablamos directamente de un Pong diseñado para un Intel 8080 u otro procesador. Curiosamente un proyecto muy similar apodado «Ping Pong For the 8080» fue publicado en la publicación Interface Age de agosto de 1978 realizado por Elliot Myron.

Sin embargo, conviene matizar adecuadamente el alcance real de esta creación. Ping-Pong de 1977 aunque se trate de un diseño original nacido en un entorno académico y formativo, el videojuego no constituye una aportación original en términos estrictamente creativos. Su estructura lúdica, su lógica interactiva y su planteamiento visual remiten de forma directa al Pong de Atari.

A pesar de presentar innovaciones significativas, el proyecto se limita a reproducir una fórmula lúdica ya ampliamente asentada, lo que impide considerarlo como el primer videojuego español genuinamente original desde una perspectiva autoral.

Desde esta perspectiva, Ping-Pong debe ser comprendido como un ejercicio de aprendizaje técnico, un hito formativo de valor pedagógico, pero no como el origen de una tradición creativa ni como un punto de inflexión cultural. Su valor reside más en el hecho de haber sido uno de los primeros experimentos españoles de programación aplicada que en su potencial como obra innovadora o autoral.

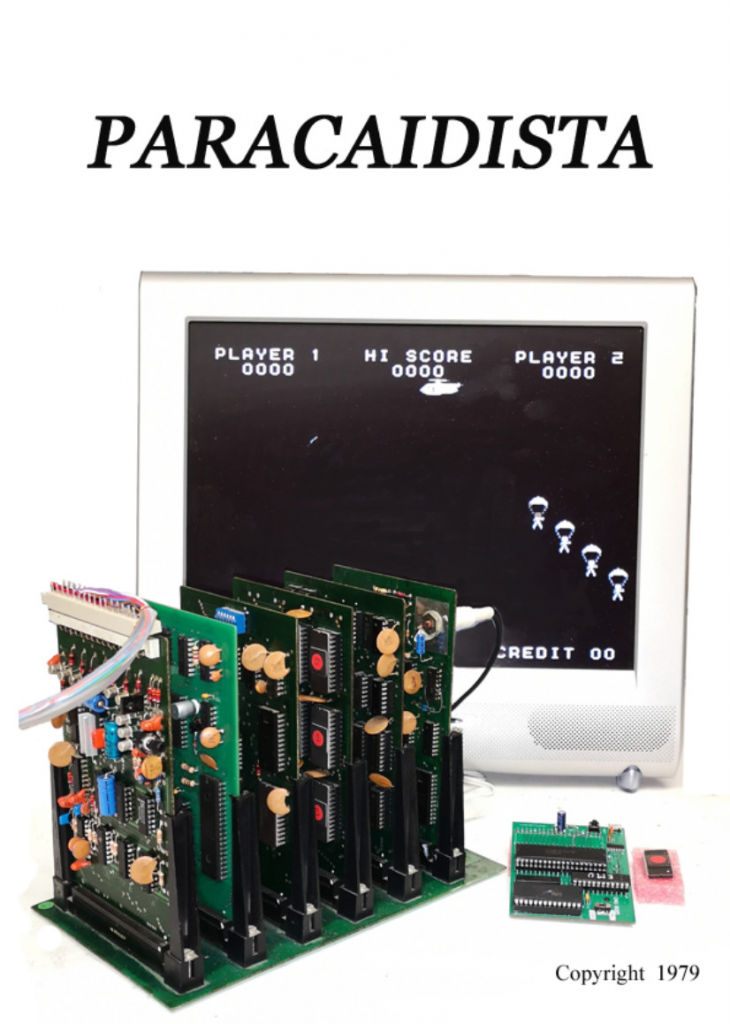

Paracaidista (1979)

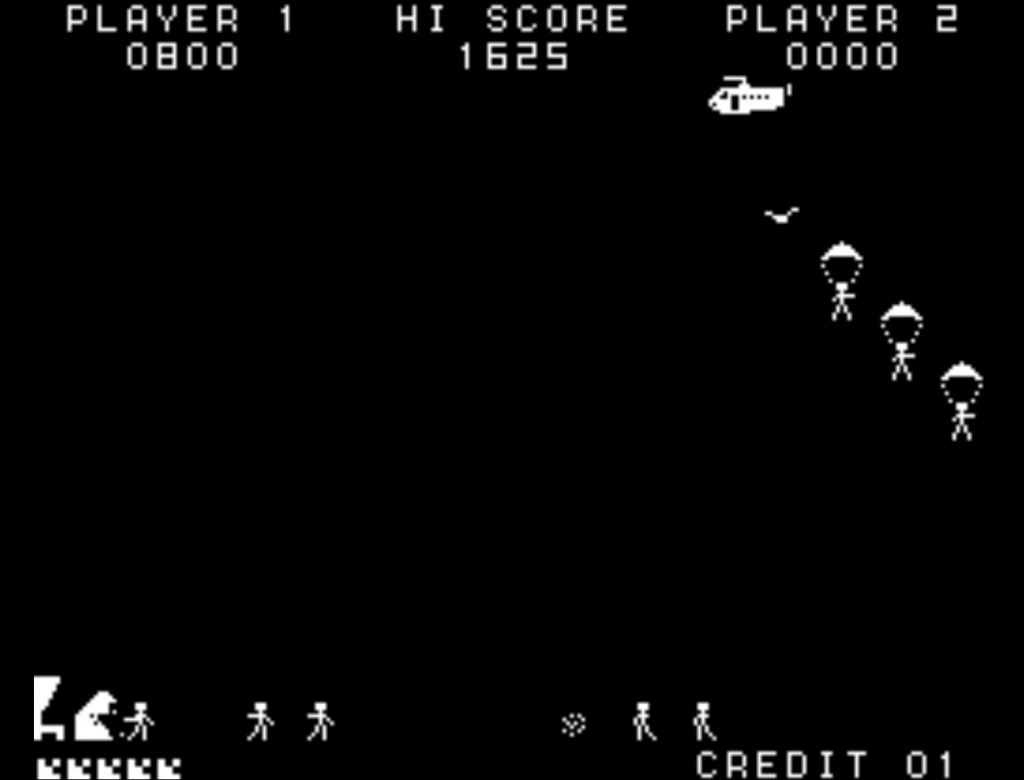

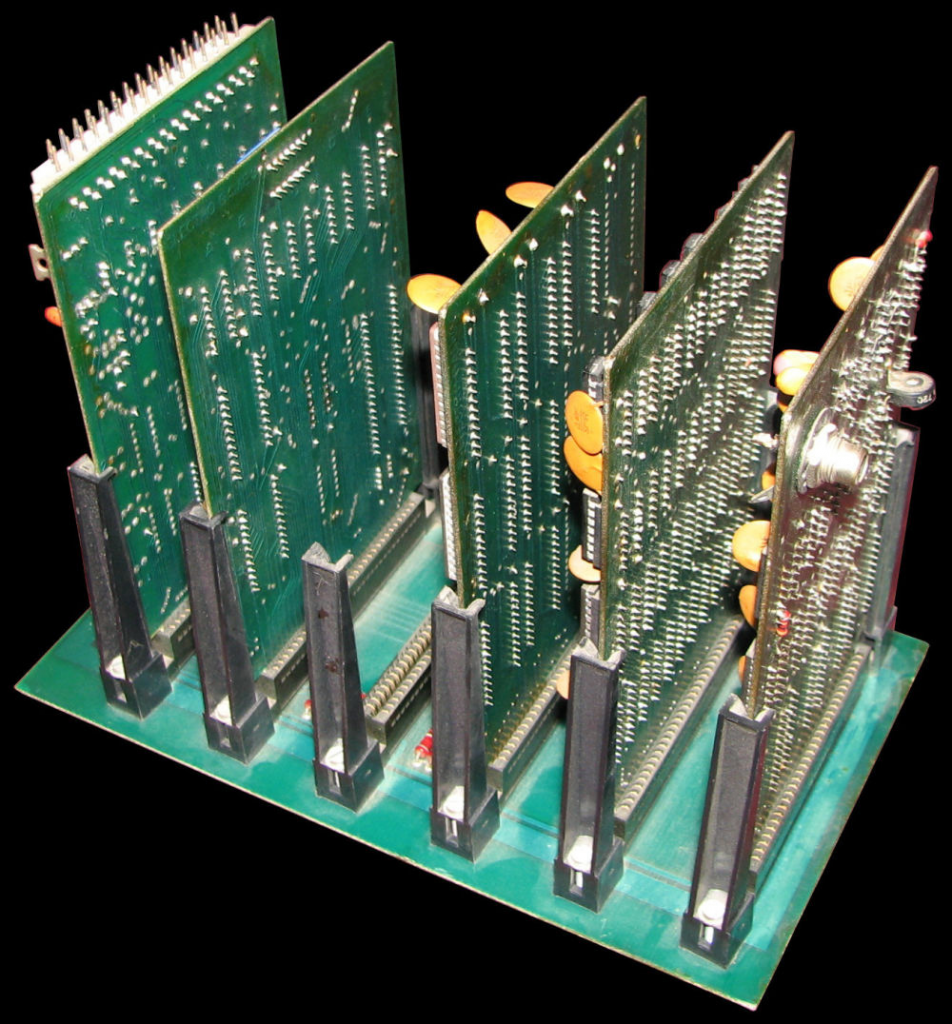

La historia de El Paracaidista comienza en 1979 en Viladecans, Barcelona, cuando tres ingenieros en Telecomunicaciones —Javier Valero, Josep Quinglés y Pere Quetglas—, que entonces trabajaban en la empresa Electro Game, emprendieron la ambiciosa tarea de desarrollar un prototipo de videojuego completamente diseñado por ellos. Este proyecto implicaba la creación tanto del hardware como del software desde cero, una tarea técnicamente compleja en aquella época. El hardware estaba basado en el microprocesador Intel 8085 y era capaz de mostrar gráficos en blanco y negro con una resolución de 256 por 192 píxeles. La idea original del juego fue de Javier Valero, quien sugirió a Jordi Carreras, CEO de Electrogame, la posibilidad de crear una placa base genérica para múltiples videojuegos mediante placas intercambiables.

Imagen cortesía de Retrolaser.es

La mecánica de El Paracaidista presentaba una jugabilidad innovadora para su tiempo. En la pantalla, un mortero situado en la parte inferior izquierda permitía al jugador disparar tiros parabólicos hacia arriba. Un helicóptero se desplazaba horizontalmente por la parte superior, soltando paracaidistas que descendían lentamente. El jugador debía derribar al helicóptero antes de que liberara a todos sus ocupantes, disparar a los paracaidistas durante su descenso o eliminar a los que ya habían aterrizado. Si los paracaidistas lograban llegar al suelo, avanzaban hacia el mortero y lo atacaban, causando daños progresivos hasta su destrucción y finalizando la partida.

El desarrollo del software se realizaba con el apoyo de rutinas del Intel SDK85 y se almacenaba el programa en cintas de cassette, un proceso laborioso que requería cargar y guardar el avance diario. La parte sonora del juego fue obra de Josep Quinglés.

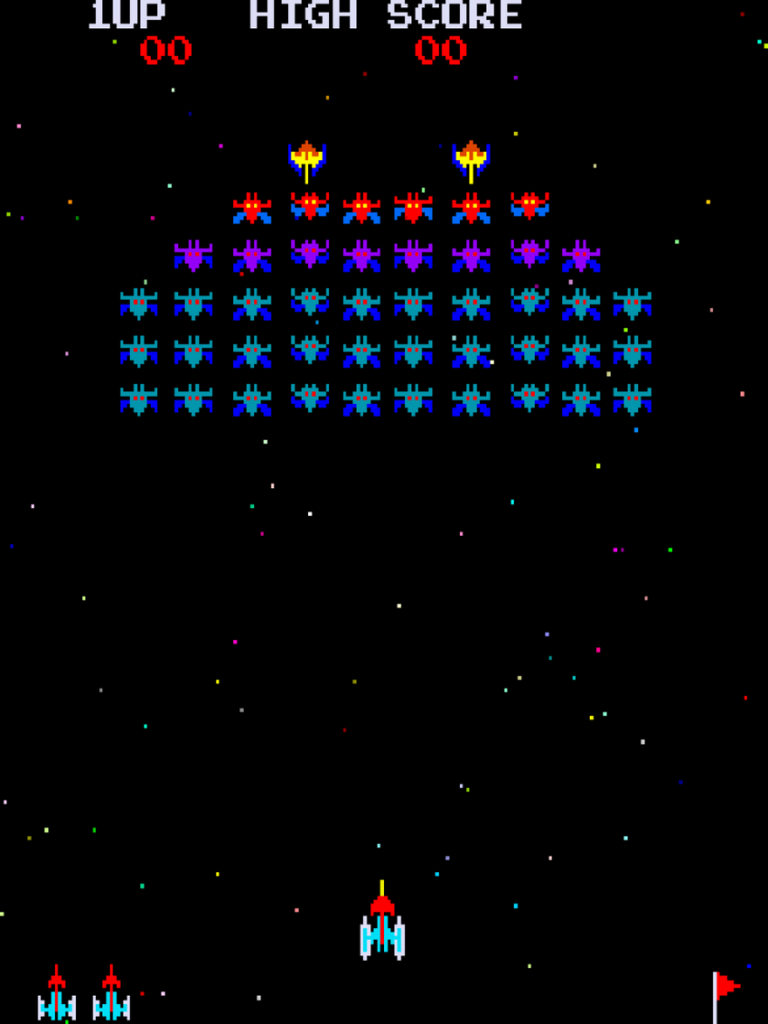

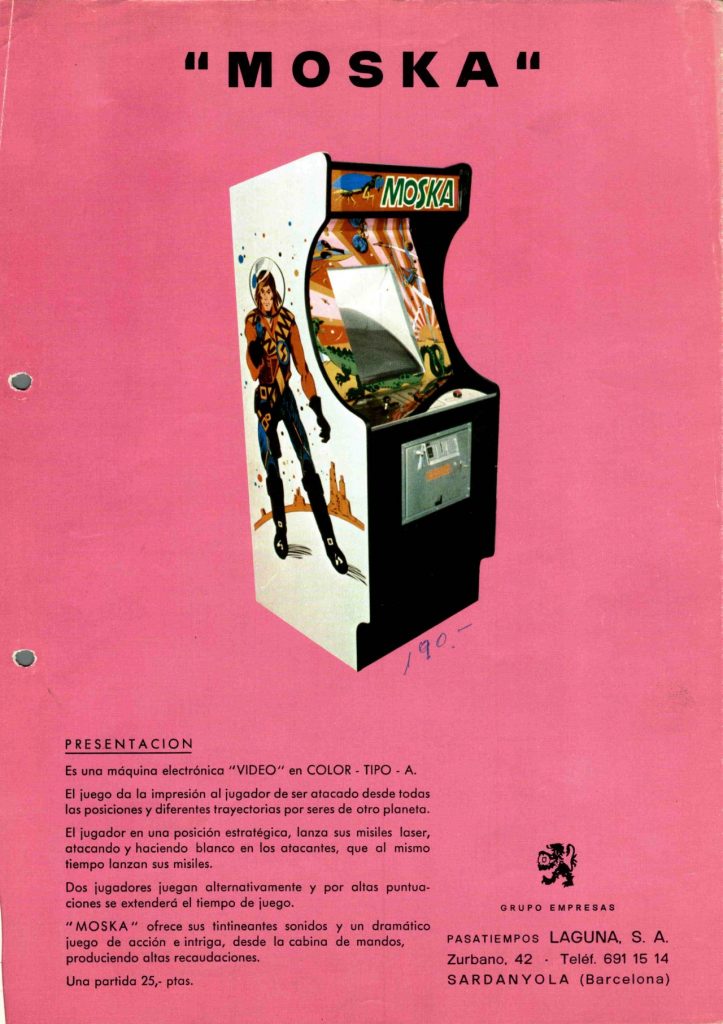

Pese a su potencial, el proyecto no llegó a comercializarse. Se fabricaron 25 placas prototipo destinadas a Pasatiempos Laguna (dirigido por Santiago Laguna), un cliente interesado, pero la aparición ese mismo año de Galaxian —primer videojuego en color— marcó un cambio decisivo en la industria y convirtió a El Paracaidista en un producto comercialmente obsoleto.

La llegada de los gráficos en color, junto con la evolución acelerada de la tecnología de las máquinas de vídeo, llevó a Pasatiempos Laguna a cancelar el pedido. Laguna decidió producir su propia versión de Galaxian, llamada Moska en 1980.

Cortesía de Juanma Ruiz Hierro (Recreativas.org)

Otros proyectos paralelos basados en el mismo hardware, como un juego de coches inspirado en Head On de Sega, tampoco se llegaron a materializar, quedando El Paracaidista como un prototipo.

Cortesía de Gaelco y Recreativas.org

Afortunadamente, Javier Valero conservó una de esas placas, aunque incompleta, ya que carecía de un circuito y todas sus memorias. El interés por rescatar esta pieza pionera de la historia del videojuego español comenzó a crecer cuando Valero presentó el prototipo en 2008 durante la conferencia «Recreando sueños: el yin y el yang de las máquinas arcade» en RetroLleida, organizada por Retroacción. Este evento suscitó interés en asociaciones dedicadas a la preservación y recuperación del patrimonio del videojuego español.

En 2023, Javier Valero emprendió un proceso riguroso de reconstrucción del juego, logrando que funcionase con el hardware original para el que fue diseñado. La restauración supuso un esfuerzo técnico notable: primero, se recreó el circuito faltante basándose en los esquemas originales; luego, se localizaron los componentes que traía originalmente ya obsoletos o, cuando no fue posible, se reemplazaron por equivalentes modernos. El SDK85 original sobre el que se desarrolló el juego ya no estaba disponible, pero Valero consiguió el software fuente y esquemas en línea. Desarrolló un hardware para sustituir el microprocesador 8085 de la placa base, similar a un POD de emulador, y utilizó un compilador ensamblador abierto para 8085 que facilitó la tarea respecto a la programación original con cassettes de audio. Además, diseñó un programa de arranque («Boot») para cargar y depurar el software en la EEPROM.

Una vez completada la reconstrucción, Valero reunió a sus dos compañeros, Quinglés y Quetglas, para presentar juntos El Paracaidista en la sede de la Associasió A.R.C.A.D.E. en Esplugues de Llobregat (Barcelona). Este acto tuvo lugar en el marco de la grabación del documental «Pixel a Pixel: Crónicas del videojuego español» (2024). Para preservar la historia, Javier Valero también ha facilitado a Recreativas.org toda la documentación original del desarrollo, incluidos esquemas, conexiones exteriores y listados del programa en ensamblador para el 8085. Esta documentación resulta fundamental para entender y valorar la complejidad y profundidad técnica del proyecto.

El desarrollo de El Paracaidista constituye un caso excepcional dentro de la historia temprana del videojuego en España, no solo por la época en que lo crearon, sino también por el alcance y la profundidad del trabajo que realizaron. En un momento en que la industria del videojuego aún estaba dando sus primeros pasos a nivel global, y en España prácticamente no existía infraestructura ni experiencia previa en este campo, el equipo detrás de El Paracaidista se propuso diseñar desde cero un producto totalmente nuevo, tanto en términos de hardware como de software.

Este esfuerzo no se limitó a una simple adaptación o clonación de ideas ajenas, sino que implicó la generación de un concepto propio, una propuesta original de videojuego que se distinguía claramente de cualquier otro desarrollo conocido hasta ese momento en el país. La creación del hardware específico para el juego fue una labor pionera en sí misma, pues implicó diseñar y construir la electrónica necesaria para soportar el funcionamiento de un software hecho a medida.

Este carácter integral del proyecto es fundamental para entender su relevancia histórica. El Paracaidista no derivaba de ningún otro producto ni era una simple copia, sino un sistema completo con identidad propia y un diseño original que abarcaba desde la arquitectura electrónica hasta el desarrollo del software en código máquina. En este sentido, el trabajo realizado por Javier Valero, Josep Quinglés y Pere Quetglas constituye una creación innovadora y autónoma que refleja un nivel avanzado de ingeniería, creatividad y conocimiento tecnológico para su época en España.

Desde el punto de vista conceptual y de jugabilidad, El Paracaidista introdujo una mecánica única dentro del contexto español, con elementos que no solo diferenciaban el juego, sino que también aportaban una experiencia interactiva novedosa. La dinámica de defensa mediante el mortero, el movimiento estratégico del helicóptero, y la amenaza activa que representaban los paracaidistas descendiendo y atacando al jugador conformaban un diseño original que no se limitaba a replicar fórmulas ya conocidas, sino que ofrecía un planteamiento propio y elaborado.

La conservación y reconstrucción del prototipo en tiempos recientes ha permitido validar empíricamente su existencia y funcionamiento, brindando evidencia tangible de que se trató de un desarrollo auténtico y operativo, con documentación técnica completa y originalidad comprobada. Este rescate no solo sirve para preservar la memoria histórica, sino que también habilita un análisis técnico riguroso que confirma la complejidad y singularidad del proyecto en el contexto nacional.

Por todo lo anterior, resulta justificado considerar a El Paracaidista como el primer videojuego español en sentido pleno. Más allá de una simple cuestión cronológica o de intenciones comerciales, su valor radica en ser un desarrollo original, integral y pionero, fruto de una innovación real y un trabajo profundo en un momento en el que tales iniciativas eran sumamente excepcionales en España. Su legado no solo anticipó la evolución posterior del sector, sino que estableció un punto de partida fundamental para la historia del videojuego en el país, dignificando y ampliando la narrativa oficial sobre los orígenes del medio en España.

Conclusiones

Si adoptamos un criterio de originalidad conceptual como elemento clave para determinar el primer videojuego español, El Paracaidista emerge como el candidato más sólido. Su planteamiento no se limitó a replicar fórmulas ya conocidas ni a trasladar mecánicas extranjeras a un nuevo contexto técnico, sino que propuso una idea de juego inédita, desarrollada íntegramente en España y materializada en un sistema funcional propio. Este carácter pionero, sumado a la evidencia material disponible, justifica su consideración como el primer videojuego español en el sentido más estricto y riguroso del término.

Sin embargo, establecer este hito no implica, de ninguna manera, restar valor al resto de proyectos que precedieron o coexistieron con él. Muchos de ellos, aunque inspirados en juegos foráneos, supusieron logros técnicos y creativos de gran relevancia para el desarrollo de la industria del videojuego en España. Adaptar mecánicas conocidas en un entorno de recursos limitados, improvisar soluciones ante la falta de componentes importados o reprogramar sistemas completos para emular experiencias de juego ya populares fueron, en sí mismos, ejercicios de inventiva y pericia que contribuyeron a sentar las bases sobre las que más tarde florecería la producción nacional.

Es importante subrayar que la imitación no debe interpretarse únicamente como un acto de carencia de ideas, sino también como un proceso natural en la evolución de cualquier medio emergente. En los inicios de la historia del videojuego, tanto en España como en otros países, muchos desarrolladores aprendieron y perfeccionaron su técnica a través de la recreación de títulos ya existentes. Estos proyectos, aunque no originales en su concepto, cumplieron una función pedagógica y de consolidación tecnológica que facilitó la posterior aparición de obras más innovadoras.

En este sentido, El Paracaidista representa un punto de inflexión más que un punto de partida absoluto. Su valor reside en haber demostrado que, incluso en un contexto dominado por adaptaciones y clones, era posible concebir y ejecutar una idea de videojuego enteramente propia. Pero sin el terreno abonado por los desarrollos previos —aquellos que, aunque derivados, enseñaron a programar, diseñar y ensamblar sistemas de juego—, probablemente este proyecto no habría podido materializarse.

Por ello, reconocer a El Paracaidista como el primer videojuego español no debe interpretarse como una descalificación de sus contemporáneos, sino como el reconocimiento de un peldaño específico en una escalera más amplia. Una escalera construida por múltiples manos, en la que cada peldaño, original o inspirado, aportó algo esencial para que la industria del videojuego en España pudiera comenzar su recorrido histórico.

Escrito por MARTIN F. MARTORELL

Referencias y páginas de interés

- Overkal – Por primera vez el televisor servía para jugar de prehistoricgaming (por Martin F. Martorell)

- Video-Juegos por Computador – La prehistoria de las consolas en España de prehistoricgaming (por Martin F. Martorell)

- Fútbol (videojuego de Togisa, 1976) de Wikipedia

- Historia del Ping-Pong de 1977: Primer videojuego hecho en España creado en la Universidad Politécnica de Madrid de Parcela Digital (por Manuel Llaca)

- «Paracaidista». Así fue el primer prototipo de videojuego comercial diseñado en España de Recreativas.org

- «Ping-Pong de 1977: Así Nació el Videojuego en España» de Manuel Llaca (2024, actualizado el 13 de junio de 2025. Publicación independiente)

- El Paracaidista de 1979: Historia y reconstrucción del primer videojuego comercial español contada por su autor de Parcela Digital (por Manuel Llaca)

- Entrevista Fernando Yago, pionero del videojuego en España de Retrolaser.es

- Entrevista a Ferran Yago, creador del primer videojuego en España de Recreativas.org (por Eduardo Cruz)

- «Pixel a píxel: Crónicas del videojuego español» (2024) de Tarkemoto

- Paracaidista en Recreativas.org

- Paracaidista (versión 2023-08) en Recreativas.org

- Destroyer de Cidelsa en Recreativas.org

- La Pulga, el primer videojuego español de éxito internacional de Parcela Digital (por Manuel Llaca)